Les mathématiques peuvent représenter un véritable défi pour de nombreux élèves, et plus encore pour ceux présentant un trouble spécifique du langage ou des apprentissages.

Chez les enfants dyslexiques, dyspraxiques ou dyscalculiques, la logique mathématique ne s’imprime pas toujours naturellement.

Pourtant, ces élèves ne manquent ni d’intelligence ni de curiosité : ils ont simplement besoin d’une approche différente, plus concrète, plus patiente et plus sensorielle.

Comment, alors, enseigner les maths autrement ? Et comment accompagner ces élèves sans les décourager ni les surcharger ?

✅ En résumé

Les interventions efficaces reposent sur une triple approche :

- Réduire la charge cognitive et l’anxiété (+ 0,4 à 0,6 σ d’amélioration).

- Prendre en compte les profils mixtes (+ 20–30 % de progrès quand les troubles dyscalculiques, dyslexiaques… sont traités conjointement).

- Appliquer des stratégies concrètes et multisensorielles (+ 35 % de gain moyen sur les performances mathématiques).

Comprendre l’origine des blocages en maths

Avant d’adapter une méthode, il est essentiel de comprendre pourquoi certains élèves “décrochent” en maths.

Chez les enfants dys, les difficultés scolaires ne proviennent pas d’un manque de logique, mais d’un mode de traitement de l’information différent.

La mémoire de travail, l’organisation spatiale, ou encore la capacité à automatiser certaines opérations peuvent être affectées.

Ainsi, un enfant peut parfaitement comprendre le sens d’un problème, mais bloquer au moment d’écrire les étapes du raisonnement ou de poser une opération.

Identifier ces points de friction est la première étape d’un accompagnement efficace.

Mais que dis la science exactement ?

Le rôle central de la mémoire de travail

a) Déficits fréquents, mais variabilité individuelle

- Selon une étude de 2019, les enfants dyslexiques ou avec troubles du langage montrent souvent des profils déficitaires de mémoire de travail (phonologique, visuospatial, exécutif) — mais tous ne présentent pas les mêmes déficits.

- Dans le cas de la dyscalculie, de nombreuses études montrent que c’est en particulier la mémoire de travail visuospatiale qui est souvent altérée — ce qui affecte la manipulation de quantités, la représentation mentale de la ligne des nombres, les opérations intermédiaires

- Une étude de 2022 (Giofrè, Donolato, Mammarella) distingue les contributions de la mémoire de travail verbale vs visuospatiale : la mémoire verbale joue un rôle plus fort pour la lecture, la visuospatiale pourrait avoir une importance plus grande pour les tâches mathématiques.

Noter que la “mémoire de travail” n’est pas un bloc homogène. Distinguer les composantes (phonologique, visuospatiale, centrale/exécutive) permet d’adapter l’accompagnement (ex : réduire la charge visuo-spatiale, alléger ce qu’il faut maintenir mentalement).

b) Interventions visant la mémoire de travail améliorent les performances

- Une étude expérimentale de 2025 sur des élèves avec troubles d’apprentissage montre qu’un “package d’intervention” sur la mémoire de travail améliore les scores de mémoire de travail (effet de taille élevé) par rapport à un groupe contrôle.

- D’autres travaux montrent que l’amélioration de la mémoire de travail peut conduire à des gains de performance dans des tâches non directement entraînées (transfert) — par exemple en lecture pour les dyslexiques.

On peut donc « prétraiter » ou renforcer la mémoire de travail ou les fonctions exécutives, comme étape complémentaire à l’enseignement des concepts mathématiques.

L’impact notable de l’anxiété

Selon Ashcraft & Moore, Journal of Psychoeducational Assessment, 2009 entre 17 et 30 % des élèves présentent un niveau d’anxiété mathématique suffisamment élevé pour perturber leurs performances .

Cette anxiété consomme des ressources de mémoire de travail et on a découvert en 2020 que les élèves anxieux résolvent jusqu’à 25 % de problèmes en moins que leurs pairs à niveau cognitif équivalent.

Adapter la méthode : moins d’abstraction, plus de sens

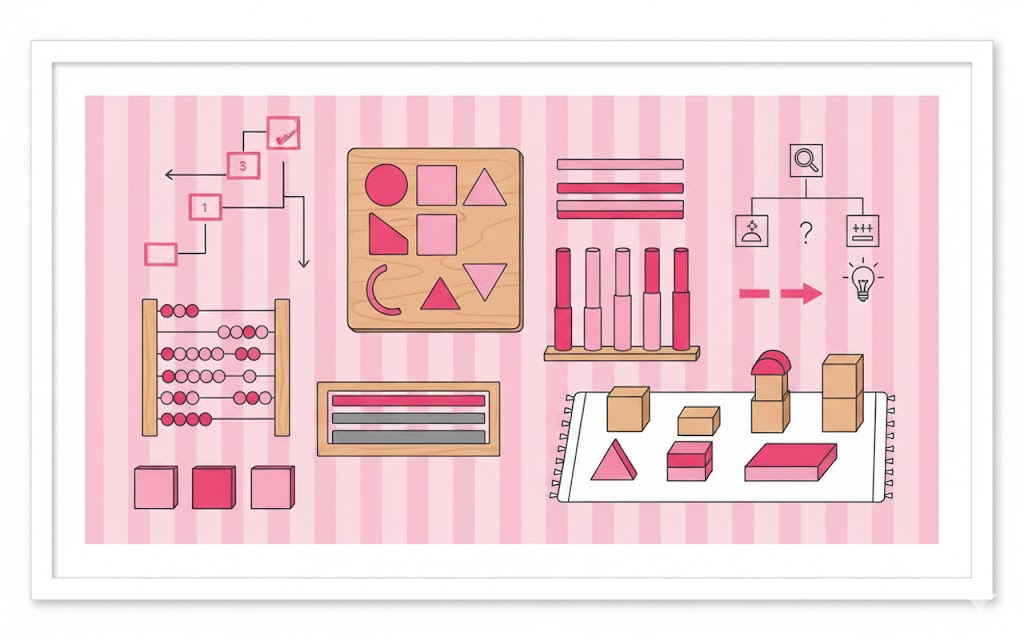

Pour les élèves présentant des troubles d’apprentissage, les mathématiques doivent être ancrées dans le concret.

Utiliser des objets, des schémas, des manipulations ou des supports visuels permet de rendre les concepts tangibles.

L’objectif n’est pas de “simplifier” la matière, mais de la rendre accessible par d’autres voies cognitives.

De plus, les pauses régulières, la reformulation des consignes et la verbalisation des étapes du raisonnement aident à consolider la compréhension.

Un professeur particulier sensibilisé aux troubles dys peut alors jouer un rôle clé : il prend le temps d’expliquer différemment, de tester plusieurs approches, et d’encourager l’élève à trouver sa propre logique.

Que dit la science ?

Les recherches montrent que les interventions spécifiques pour les élèves en difficulté en mathématiques (notamment les élèves dyscalculiques) sont efficaces, avec un effet moyen significatif (≈ 0,5 écart-type).

Mais leur réussite dépend fortement de la personnalisation de la méthode selon les zones de difficulté : compréhension du nombre, calcul mental, raisonnement ou résolution de problèmes.

Les principes les plus efficaces identifiés par la recherche sont :

- Enseignement explicite et guidé pas à pas.

- Répétition espacée et pratique fréquente.

- Rétroaction immédiate sur les erreurs.

- Progression structurée (du concret vers l’abstrait).

- Représentations multiples (objets, schémas, gestes, visuels).

Les technologies éducatives (jeux mathématiques, applications interactives, logiciels de géométrie, robotique éducative) renforcent la motivation et permettent un apprentissage plus différencié.

Les méta-analyses indiquent un effet positif modéré de ces outils sur les performances, principalement grâce à la personnalisation du rythme, la rétroaction immédiate et la dimension ludique, qui réduit l’anxiété.

Il faut donc nuancer l’usage des technologies — ce ne sont pas des solutions miracles, mais des compléments parfois utiles, notamment pour la différenciation et la motivation.

Les approches intégrées (travaillant en parallèle langage, attention et compétences mathématiques) produisent des gains moyens de 20 à 30 % supérieurs aux approches ciblant un seul domaine

Encourager la confiance plutôt que la performance

Chez de nombreux enfants dys, les mathématiques deviennent rapidement une source d’anxiété.

Une étude de 2023 montre que troubles sont souvent associés : jusqu’à 60 – 70 % des enfants dyscalculiques présentent aussi des difficultés de lecture ou de langage

La peur de l’erreur bloque la réflexion, et la répétition des échecs finit par entamer la confiance en soi.

Pour rompre ce cercle, l’accompagnement doit reposer sur la valorisation des réussites, même modestes, et la reconnaissance des efforts.

Dans ce contexte, les cours particuliers ou les séances d’aide aux devoirs individualisées peuvent constituer un appui précieux — à condition qu’elles restent centrées sur le plaisir d’apprendre, et non sur la note.

L’enseignant devient alors un partenaire de progression, pas un juge.

Travailler la logique plutôt que le calcul

Pour un élève dys, automatiser les tables de multiplication ou mémoriser des formules peut être difficile, voire frustrant.

Mais il est tout à fait possible de progresser autrement, en renforçant la logique, la compréhension du sens des opérations et la capacité à raisonner.

Les pédagogies fondées sur la manipulation, la visualisation ou la mise en situation favorisent ce type d’apprentissage.

Il s’agit moins d’entraîner la mémoire que de stimuler la réflexion et l’intuition.

Certains enseignants proposent par exemple d’associer les étapes d’un raisonnement à des gestes, des couleurs ou des repères visuels – une stratégie particulièrement efficace pour les profils dys.

Intégrer la technologie comme soutien à l’apprentissage

Les outils numériques peuvent jouer un rôle dans la réussite des élèves dys. Applications de calcul visuel, logiciels de géométrie interactive, ou encore plateformes d’entraînement personnalisées permettent de s’exercer à son rythme et de manière ludique.

Une méta-analyse de 2020 sur les interventions numériques (apps, logiciels) indique un effet moyen modéré (≈ 0,55) sur la performance en mathématiques pour les enfants en difficulté.

Ces supports offrent une rétroaction immédiate et valorisent la progression, ce qui favorise l’autonomie et la confiance.

L’utilisation du numérique ne remplace pas la relation humaine entre l’élève et l’enseignant, mais elle la complète. Un tableau interactif ou une tablette peut devenir un espace d’expérimentation où l’élève manipule, observe et comprend.

Pour les enfants dyscalculiques par exemple, la possibilité de déplacer des formes, de visualiser les fractions ou de tester différentes hypothèses en temps réel rend les mathématiques plus concrètes et engageantes.

De plus, ces outils facilitent la différenciation pédagogique : l’enseignant peut adapter les exercices selon le profil de l’élève, suivre ses progrès et ajuster les objectifs en conséquence. Ainsi, la technologie devient un véritable allié pour rendre les mathématiques plus accessibles, plus inclusives et plus motivantes.

Quand l’accompagnement personnalisé fait la différence

Un accompagnement individualisé permet avant tout d’observer finement les stratégies de raisonnement de l’élève, plutôt que de se limiter à la vérification des résultats.

En mathématiques, les enseignants spécialisés privilégient des démarches progressives :

- manipulation,

- visualisation,

- verbalisation.

L’objectif n’est pas de “faire à la place de l’élève”, mais de rendre visible sa manière d’apprendre — et de construire dessus. Divers organismes proposent aujourd’hui ce format de suivi ; Ikando en est un exemple parmi d’autres.

Redonner du plaisir à apprendre

Le plus grand défi de l’enseignement des maths aux élèves dys n’est pas de combler les lacunes, mais de réconcilier l’enfant avec la matière.

Lorsqu’il comprend qu’il peut réussir différemment, qu’il a le droit de se tromper et qu’il possède ses propres stratégies, il retrouve la motivation.

C’est ce changement de regard — celui du professeur, de l’élève et de la famille — qui transforme l’apprentissage en une expérience positive et durable.